Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .

Quienes viven de despojar de dignidad a los demás se estremecen cuando se pronuncia la palabra que les revela.

EL LENGUAJE COMO CAMPO DE BATALLA

Las ideologías autoritarias siempre han entendido que el lenguaje es un territorio de conquista. No necesitan argumentos, solo etiquetas. De ahí su arsenal verbal: buenista, feminazi, okupa, chavista, liberticida. Palabras lanzadas como piedras, destinadas no a dialogar, sino a desfigurar al adversario hasta convertirlo en una caricatura.

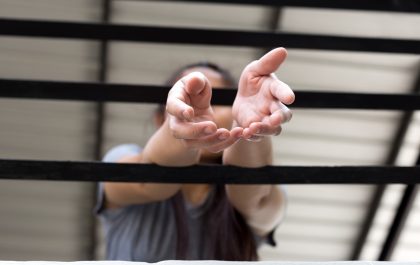

El mecanismo es perverso: quien exige justicia social deja de ser ciudadano y pasa a ser extremista. Quien defiende la igualdad se convierte en feminazi. Quien lucha contra los desahucios deja de ser vecino y pasa a ser “rojo de mierda”. Quien exige justicia social queda reducido a «chavista». Y hasta el gesto de rescatar vidas en el Mediterráneo, el acto más elemental de humanidad, recibe la injuria de “negrero”. Así, sin matices, el insulto no es ya un exabrupto ocasional, sino un dispositivo político. El lenguaje se convierte en celda: la palabra condena antes que cualquier tribunal.

Y, sin embargo, todo ese engranaje se tambalea cuando alguien pronuncia el término preciso: nazi. De repente, los maestros del estigma claman haber sido estigmatizados. Los verdugos descubren, como si fuera la primera vez, el dolor de ser nombrados.

EL DRAMA DEL NOMBRE PROPIO

El fascismo del presente tiene un rasgo esencial: adora la estética del poder, pero teme su propio nombre. Prefiere autodenominarse patriota, identitario, conservador clásico. Lo que no soporta es que se trace la línea que une su discurso con las ruinas de Europa, con las cenizas de Auschwitz, con las cunetas repletas de cadáveres anónimos.

La paradoja es brutal. Quienes desean proscribir partidos se presentan como perseguidos. Quienes levantan muros contra las personas migrantes denuncian censura. Quienes glorifican a dictadores hablan de dictadura progre. La impostura es evidente: apropiarse del papel de víctima mientras se ejerce de opresor.

Ahí radica la clave de su gramática: la licencia absoluta para injuriar y la hipersensibilidad cuando reciben el adjetivo que los desnuda. El tertuliano de verbo inflamado, el diputado de retórica envenenada, el troll digital que se esconde tras un avatar: todos practican la misma liturgia. Se alimentan del insulto al otro y, a la vez, exigen reverencia para sí.

Pero cuando alguien se atreve a devolverles el espejo con la palabra justa —nazi—, el artificio se desploma. El fascista, que parecía indestructible en su arrogancia, se derrumba en cuanto se le arranca la máscara. Llora no porque haya sido ofendido, sino porque ha sido reconocido.

La escena es casi literaria: tras inundar la esfera pública con injurias, el fascista se descubre inerme ante el único vocablo que lo retrata con fidelidad histórica y moral. La etiqueta que ellos convierten en arma, cuando se vuelve contra ellos, deja de ser etiqueta para transformarse en diagnóstico. Y entonces se rebelan contra el espejo como un vampiro frente a la luz.

El verdugo que exige compasión porque alguien, por fin, lo llamó verdugo.

Este periodismo no lo financian bancos ni partidos

Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.

Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.

Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.

Related posts

SÍGUENOS

Cuando las ciudades pasan al pasado: Gaza, Wikipedia y el lenguaje de la destrucción

La enciclopedia del mundo empieza a hablar de Gaza como algo que fue.

Las mujeres que denunciaron violaciones en prisión en EE.UU. y ahora quieren deportarlas

Denunciaron abusos sexuales sistemáticos dentro de una prisión federal de Estados Unidos. Ahora el sistema que permitió esos crímenes intenta expulsarlas del país. El sistema penal estadounidense tiene una larga tradición de hipocresía institucional, pero pocos casos lo ilustran con tanta crudeza como el de…

Análisis | La guerra de Irán solo puede ir a más

La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en una fase en la que cada paso militar abre la puerta a un conflicto aún mayor, regional e incluso global.

Vídeo | Quieren condenar a muerte a las mujeres que abortan en Estados Unidos

Del control del cuerpo al control de la vida y la muerte: la extrema derecha cruza una línea que creíamos impensable

Vídeo | Empatía de escaparate: cuando un macaco conmueve más que miles de huérfanos

Nos movilizamos por lo que se puede consumir; ignoramos lo que exige responsabilidad.

Seguir

Seguir

Seguir

Seguir

Seguir

Seguir

Subscribe

Subscribe

Seguir

Seguir