La falta de investigación en enfermedades que afectan principalmente a mujeres —endometriosis, síndrome de ovario poliquístico…— condena a las pacientes a tratamientos limitados y simplistas basados en hormonas. Un sesgo estructural en la medicina y la ciencia, agravado por prioridades mercantiles, ignora la complejidad de los cuerpos feminizados y perpetúa un abandono institucional, sanitario y científico.

📲 Síguenos en Telegram para no perderte nada:

https://t.me/SpanishRevolution

❤️ Y si puedes, apóyanos económicamente para seguir investigando y publicando sin miedo:

https://donorbox.org/aliadas

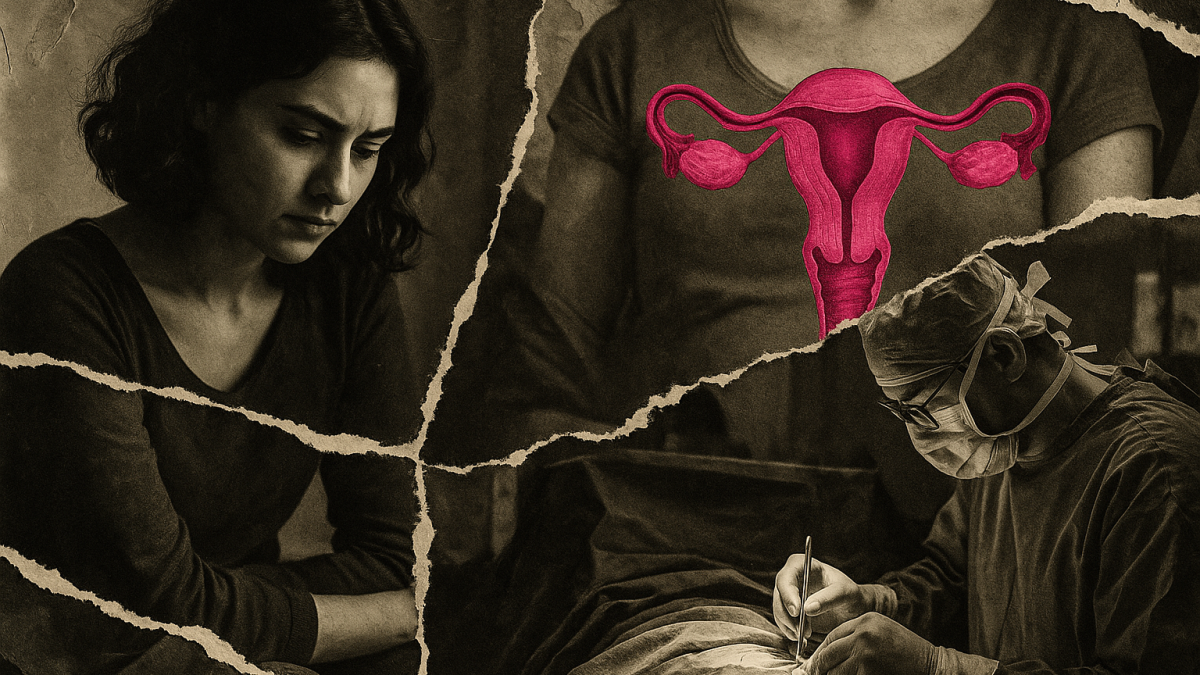

Diseño del Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad crónica femenina silenciada y sin cura. En España, miles de mujeres (y otras personas con cuerpos feminizados) sufren patologías invisibilizadas por el sistema sanitario. La endometriosis es emblemática: afecta al 10% de las españolas en edad fértil y tarda de media ocho años en diagnosticarse. Las consecuencias de esta falta de investigación y concienciación son devastadoras, provocando daños irreversibles en las pacientes. Muchas viven dolores incapacitantes normalizados por médicos que restan importancia a su sufrimiento. No es de extrañar que estas pacientes peregrinen por consultas durante años hasta dar con un diagnóstico certero, a menudo cuando la enfermedad ya ha causado estragos en su cuerpo y su vida reproductiva. Endometriosis grado IV, esterilidad, cirugías de urgencia… son el peaje de un sistema que llega tarde. .

PARCHES HORMONALES PARA ENFERMEDADES COMPLEJAS

Los tratamientos disponibles suelen ser meros parches que no abordan la raíz de estas enfermedades. Ante la ausencia de terapias específicas, la hormonación se ha convertido en la respuesta comodín: píldoras anticonceptivas, DIUs hormonales, análogos hormonales… Se calcula que el tratamiento hormonal alivia la sintomatología en el 80% de los casos de endometriosis, pero no cura ni elimina todos los síntomas. Esta realidad se repite en otras dolencias feminizadas. En el síndrome de ovario poliquístico (SOP) —la alteración endocrina más frecuente en mujeres jóvenes, que afecta alrededor del 5-10%— la terapia de primera línea es invariablemente la píldora anticonceptiva. De hecho, al 98% de las pacientes con SOP se las medica con anticonceptivos hormonales para “controlar” síntomas, sin atajar el origen del problema. Así, se regula artificialmente el ciclo menstrual o el acné, pero ¿quién investiga las causas metabólicas, inmunológicas o ambientales de este síndrome? Del mismo modo, en el climaterio y la menopausia, las mujeres topan con un vacío de soluciones más allá de la terapia hormonal sustitutiva. Un 85% de las mujeres con síntomas de menopausia no recibe un tratamiento eficaz avalado por la evidencia, revelaba una revisión científica en Cell en 2023. La consecuencia de esta desatención es que prolifera la desinformación y las pseudoterapias para un proceso natural que, sin el apoyo médico adecuado, merma la calidad de vida de millones de mujeres. Los parches hormonales —cuando existen— pueden ser útiles paliativos, pero conllevan efectos secundarios y ignoran la complejidad fisiológica y psicosocial de las pacientes. Como advierten los expertos, estos fármacos actúan a todos los niveles del organismo (todos los tejidos tienen receptores hormonales), provocando efectos colaterales indeseados. Además, el enfoque reduccionista olvida que tras el desequilibrio hormonal hay personas con sufrimiento crónico, cuyo dolor afecta su salud mental, sus relaciones y su participación laboral. Medicalizar sin investigar es poner tiritas en una herida profunda: se mitigan síntomas en el corto plazo mientras la enfermedad de base sigue avanzando y condicionando la vida de las pacientes.

ABANDONO INSTITUCIONAL Y EXIGENCIA URGENTE DE INVESTIGACIÓN

¿Por qué la ciencia y la medicina han dado históricamente la espalda a los cuerpos feminizados? Diversos estudios señalan un androcentrismo arraigado: la salud femenina se ha visto como un apéndice de la masculina, tomando al hombre como “modelo universal” y a la mujer como desviación. Durante décadas, la investigación clínica excluyó o infrarrepresentó a las mujeres; hasta los 90 no se exigió incluirlas en ensayos farmacológicos de forma sistemática. Las consecuencias de esta miopía se reflejan en datos escalofriantes: las mujeres sufren casi el 60% de los efectos adversos de los medicamentos en España, porque “muchos fármacos no han sido probados en ellas” y se extrapolan dosis pensadas para varones. Igualmente, las mujeres tardan el doble que los hombres (unos seis años de media) en ser diagnosticadas de enfermedades crónicas, y es común que sus dolencias se achacuen erróneamente a factores psicológicos. Este sesgo de género implica menos esfuerzo diagnóstico y terapéutico en un sexo respecto al otro: la queja de la mujer se atiende peor y más tarde. Un estudio de la Universidad de Copenhague reveló retrasos diagnósticos mayores en mujeres en al menos 700 enfermedades respecto a los hombres. Solo cuando una dolencia se asocia al varón (por ejemplo, la osteoporosis se vinculó a la menopausia femenina, y por eso se diagnostica tarde en hombres) ocurre lo contrario. Este panorama demuestra que, para la medicina patriarcal, la salud de las mujeres ha sido un “nicho” secundario.

El abandono institucional ha ido de la mano. Las políticas de investigación y los presupuestos públicos reflejan esta desatención. Sorprendentemente, solo un 1% de la investigación sanitaria se destina a patologías específicas de la mujer (apenas un 4% si incluimos cánceres femeninos). Es una cifra ínfima, escandalosa, que confirma cómo las enfermedades que solo sufren las mujeres han sido tradicionalmente orilladas. Endometriosis, dismenorrea, síndrome premenstrual, infertilidad… no han sido prioridades en la agenda científica. En cambio, áreas como la anticoncepción hormonal femenina sí recibieron más atención histórica —¿por qué? Porque se asumió que el cuerpo de la mujer debía soportar la carga de la planificación familiar, mientras la industria obviaba desarrollar la “píldora masculina”—. Este ejemplo ilustra un patrón: se investiga más aquello que el orden social y el mercado consideran relevante o rentable. La lógica capitalista de la industria farmacéutica ha relegado las dolencias “de mujeres” al olvido por no percibir en ellas un negocio suficiente o un interés mayoritario. ¿Cuánto financiamiento privado se ha destinado a disfunción eréctil o a calvicie masculina en comparación con la endometriosis o el SOP? La respuesta es reveladora del sesgo mercantil. Mientras tanto, millones de mujeres sufren en silencio dolores crónicos, fatiga, infertilidad o hemorragias, improductivas para el sistema que prefiere anestesiar su dolor antes que comprenderlo. Este abandono tiene también un coste económico y social: ausentismo laboral (España debió aprobar en 2023 la primera baja laboral por menstruaciones incapacitantes en el mundo), pérdida de productividad, sobrecarga en cuidados… Pero sobre todo, un coste humano incalculable en calidad de vida truncada.

Ante esta realidad, urge una revolución sanitaria con perspectiva de género. Los avances recientes son tímidos pasos en la dirección correcta. Por ejemplo, en febrero de 2025 el Congreso de los Diputados español aprobó por amplia mayoría (salvo la ultraderecha) una proposición para mejorar la investigación científica sobre la menopausia y lanzar campañas informativas al respecto. Esta iniciativa reconoce que medio mundo atravesará la menopausia y que persisten enormes lagunas de conocimiento que dejarían al 85% de las afectadas sin tratamientos eficaces. Del mismo modo, la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva (febrero 2023) incorporó, por primera vez, la consideración de ciertas dolencias menstruales (endometriosis, adenomiosis, SOP, etc.) como situaciones de incapacidad temporal especial, visibilizando institucionalmente que menstruar con dolor no es “normal” y merece atención médica. En dicha ley se consignó también el deber de promover investigación con enfoque de género en salud menstrual y reproductiva. Pero las leyes y proposiciones deben traducirse en presupuestos y acciones concretas: laboratorios públicos y privados investigando causas y tratamientos nuevos; formación médica obligatoria en diferencias por sexo y género; unidades especializadas multidisciplinares que aborden estas patologías de forma integral (física, mental y social); y, sobre todo, un aumento drástico de la inversión pública en investigación biomédica desde perspectiva de género. No hablamos de privilegios, sino de justicia sanitaria: más de la mitad de la población exige que su salud deje de ser un tema marginal.

En última instancia, la salud de las mujeres no puede seguir siendo tratada como un asunto secundario o un gasto prescindible. Es hora de romper el círculo vicioso de la invisibilidad. Cada menstruación dolorosa invalidante, cada ovario poliquístico sin estudiar, cada mujer que oye “es estrés” donde hay una enfermedad real, representan una falla del sistema científico y sanitario. Basta de parches hormonales como única respuesta. La ciencia debe mirar de frente a las mujeres, investigar sus dolencias con el mismo rigor y urgencia que cualquier otra, y reconocer que la diversidad biológica y social importa. Solo así dejaremos atrás el legado de una medicina androcéntrica y construiremos un modelo de salud verdaderamente universal, que no trate a las pacientes femeninas como pacientes de segunda. La mitad de la humanidad lo merece y lo exige. Más investigación, más empatía y más perspectiva de género, ya.

Este artículo ha sido desarrollado a partir de la sugerencia de nuestra seguidora Inma Rz inmitaa93

Related posts

SÍGUENOS

La Fiscalía aprieta a Montoro: más diligencias, más tiempo y una causa que no se archiva

El caso Montoro no va solo de un exministro y su despacho. Va del modelo de puertas giratorias, de la captura del Estado por intereses privados y de una forma de gobernar donde el poder público se convierte en mercancía.

El indulto que desnuda la hipocresía institucional

La maquinaria del Estado se pone en marcha para revisar una condena incómoda mientras la derecha convierte el caso en munición política y el sistema judicial exhibe sus contradicciones.

Vídeo | Ataque a una congresista demócrata en un acto público en EE. UU. tras semanas de acoso de Trump

Ilhan Omar, que resultó ilesa, mantuvo la calma tras el ataque, continuó el acto y dejó claro que no va a dejarse intimidar.

Vídeo | ¿Qué está pasando en Irán?

Nuestra compañera Patricia Salvador lo explica con claridad. Lo que empezó como una protesta por la economía ya es un pulso directo al régimen: contra la corrupción, la represión y un sistema que se sostiene controlando el cuerpo y la vida de las mujeres. Si…

Vídeo | La DANA que arrasó Valencia y la política que se escondió detrás de una mochila

Marina Lobo desmenuza el caos, las mentiras y la cadena de irresponsables

Seguir

Seguir

Seguir

Seguir

Seguir

Seguir

Subscribe

Subscribe

Seguir

Seguir