Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .

Tras un año de pandemia, la ciencia es uno de los elementos sociales más presentes en nuestra vida. No solo por la relevancia de todo lo que ha ocurrido en los hospitales, sino por la exigencia de saber qué estaba pasando con el virus. A nivel biológico y médico, pero también social. Este ha sido y es un gran tema de estudio sociológico y mediático. Ahora sabemos más del virus, de las estrategias para combatirlo desde varios frentes y de cómo nuestros hábitos se pueden cambiar tras cierto aprendizaje.

Tras un año de presencia de la ciencia en la sociedad, quizá sea ya el momento de evaluar un efecto nada despreciable. Nos referimos a investigar hasta qué punto el gran esfuerzo de divulgación científica llevado a cabo ha calado fuera del estricto ámbito de cada disciplina científica y del ambiente sanitario. ¿Se entienden entre sí los biólogos, sociólogos, médicos, químicos, psicólogos, economistas, físicos, historiadores y matemáticos? ¿Qué información basal va a quedar como poso en el gran público cuando pase cierto tiempo? ¿Seremos realmente más científicos?

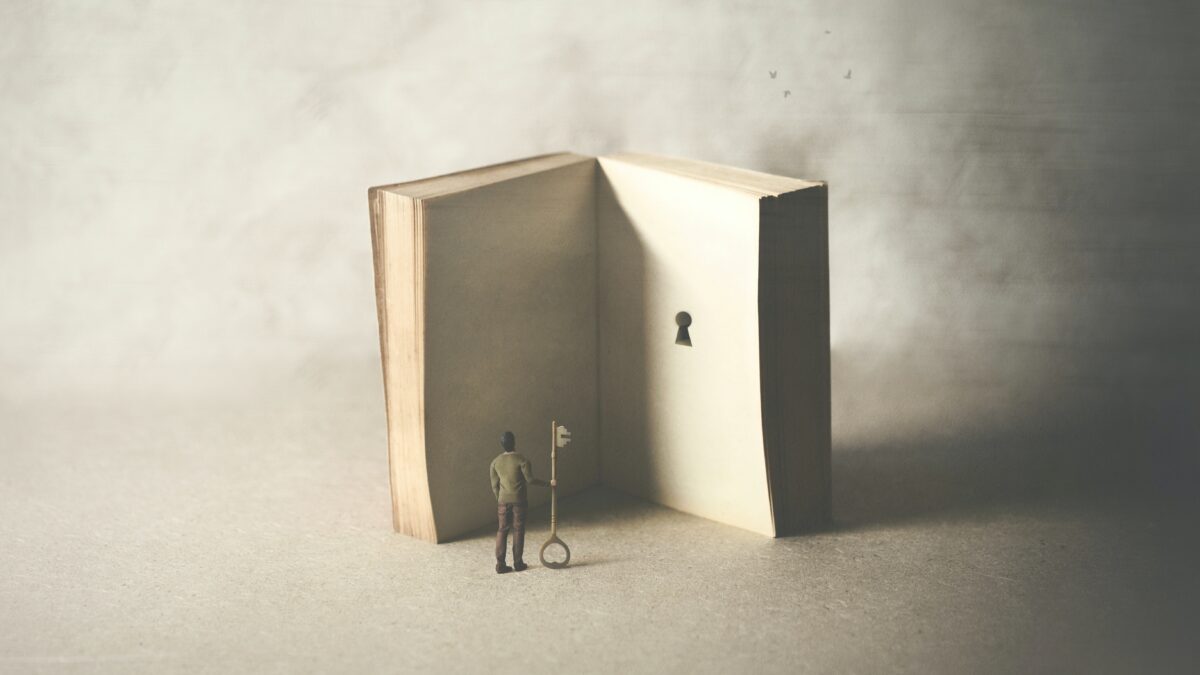

Si se considera que la ciencia abre las puertas de la verdad y que es infalible, en cuanto muestra su aspecto frágil e inseguro, en cuanto reconoce que hay aspectos que se le escapan, incluso que son inabordables, puede generar frustración y desencanto en quienes necesiten saber todo al instante. Más en este tiempo que nos ha tocado vivir, entrenados para acceder y disponer de la información a golpe de clic. Sufriríamos las consecuencias de pedirle a la ciencia lo que esta no puede dar o, traducido al refrán popular, estaríamos pidiendo peras al olmo.

Un ejemplo lo estamos viviendo estos meses. A finales de diciembre, contra todo pronóstico, llegaban las primeras vacunas. La necesidad de poner fin a la pandemia originó una desmedida expectación y un exceso de confianza en el sistema científico. Ahora, al toparnos con sus limitaciones, con las dificultades propias de cualquier proceso de producción biotecnológica y con la evaluación ética de cuáles son los grupos prioritarios y el orden de vacunación, surgen la desconfianza y las acusaciones arbitrarias. Algo así como el desenamoramiento tras un modo de amar demasiado irreal que puede conducir, y no sería la primera vez, al rechazo, incluso al desprecio, de la ciencia en favor de saberes ocultos y de teorías conspiranoicas. Así es como funciona la falacia ad ignoratiam: de lo que no sabe se sigue lo que más le atraiga al ignorante.

Otro ejemplo es el no poder entender cómo se infecta y enferma cada persona concreta por el virus SARS-CoV-2, a pesar de tener hábitos y constituciones similares. Tampoco es fácil de entender cómo la enfermedad evoluciona de manera tan desigual. Algunos pacientes son asintomáticos, otros enferman y responden de manera rápida a los tratamientos médicos, otros no superan la infección y otros quedan con graves secuelas cuya relación causal con el virus está muy lejos de ser conocida.

Estas diferencias se atribuyen en parte a la genética de cada individuo, pero la regulación de los genes y su actividad epigenética también juegan un papel importante en estas diferencias aunque aún no las conozcamos con precisión. Por otro lado, la biología del virus y cómo interacciona con las células del organismo es un aspecto a tener en cuenta que aún no se conoce completamente. La ciencia, de momento, no tiene una respuesta clara, determinante y fácil de entender para estas cuestiones tan palpitantes.

La filosofía como antídoto

Ante esta complicada situación es fácil desesperar. Aquí la filosofía puede ser un buen antídoto contra este efecto maléfico. Tomarse las cosas con filosofía puede ser una vacuna contra esos efectos nada deseables. En particular, podemos acudir a la filosofía de la ciencia de George Santayana (Madrid, 1863 – Roma, 1952).

Santayana fue contemporáneo del esplendor del positivismo y de la ciencia, aunque no sintió la necesidad, como otros, de refugiarse en lo irracional o en lo pseudocientífico a modo de autodefensa. Fue también contemporáneo del idealismo, supo detectar en él su lado ineludible, el metodológico, y desenmascarar su lado falaz, cuando convierte a la naturaleza en la experiencia humana de la naturaleza. El puritanismo moral y el liberalismo político fueron cuestionados por él desde dentro. Su brillante y fluido estilo enlaza con el de Locke y Hume, y la fuerza de sus argumentos hereda la de Spinoza y Schopenhauer.

Ya en su primer sistema filosófico, la vida de la razón, dedicó uno de sus volúmenes a La razón en la ciencia (1906). Más tarde, cuando se vivió otro auge en el interés por la ciencia parecido al actual, aunque en otro ámbito –el de la física, en el contexto de las discusiones en torno a la teoría de la relatividad de Albert Einstein y a la mecánica cuántica–, Santayana escribió, en su artículo Revolución en la ciencia (1928):

“La condición moral es que el orgullo de la ciencia debería tornarse en humildad, que no debería imaginar por más tiempo que pone de manifiesto la naturaleza intrínseca de las cosas. Y el paradójico resultado es el siguiente: que los métodos de la ciencia son opcionales, como lenguajes o formas de notación diversas. Una puede ser más conveniente o sutil que otra, en función del lugar, sentidos, intereses y alcance del explorador; una reforma en la ciencia puede volver anticuadas las teorías antiguas, como la costumbre de llevar togas, o de ir desnudo, pero no puede hacerlas falsas, o verdaderas en sí mismas”. Limbo 22 (2005).

En un libro suyo recientemente publicado, Ensayos de historia de la filosofía, puede leerse:

“La existencia del mundo –salvo que recaigamos por un momento en el insostenible escepticismo– es segura o, al menos, es algo que se ha de asumir incuestionablemente. La experiencia lo puede explorar como aventura y la ciencia describirlo con precisión, pero, tras ser recorrido de arriba abajo durante años y tras reunir toda la información que se pueda sobre sus costumbres, ese mismo mundo, puesto que existe sustancialmente y no es inventado, sigue siendo algo extraño y un prodigio para el espíritu: incognoscible como lo es una gota de agua o como lo es la persona amada”.

En conclusión, los científicos hemos de aprender a comunicar sin ruido, desde la humildad, con diálogo y sin dogmas, porque sabemos que cualquier problema científico admite distintos abordajes. De esta manera, no crearemos falsas expectativas en el público y evitaremos que se desencante con la ciencia. Con una buena divulgación, quedará claro que la debilidad de la ciencia es a su vez su fortaleza respecto a seguridades religiosas o pseudocientíficas, más débiles aún, a pesar de que estas se presenten como la verdad, revelada o esotérica.

En este artículo ha colaborado Daniel Moreno Moreno, miembro del consejo de redacción de Limbo. Boletín internacional de estudios sobre Santayana, KRK Ediciones.

![]()

Inmaculada Yruela Guerrero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

The Conversation. Rigor académico, oficio periodístico

Este periodismo no lo financian bancos ni partidos

Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.

Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.

Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.

Related posts

SÍGUENOS

EEUU intensifica sus ejecuciones extrajudiciales marítimas: tres ataques más, 11 muertos y 144 ejecuciones por mar

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han elevado a un nuevo nivel la violencia extrajudicial en el Caribe y el Pacífico sin presentar pruebas ni responsabilidades.

Poder e impunidad: el número dos de la Policía cae por una denuncia de violación

Un comisario que debía jubilarse a los 65 años fue blindado por decreto en 2024

El Rasputín de Ayuso y el derrumbe educativo en Madrid

La educación pública de la región más rica del Estado estaba bajo la tutela de un operador sin cargo formal pero con mando efectivo.

Vídeo | Pascal Kaiser y el precio de existir en público

Cuando la visibilidad se castiga y el odio actúa con impunidad, la pregunta ya no es por qué cuesta mostrarse, sino quién protege a quienes lo hacen. El 30 de enero, en un estadio con 50.000 personas, un árbitro amateur alemán hizo algo tan cotidiano…

Vídeo | ¿En qué equipo estás?

Mismo deporte. Dos formas de estar en el mundo.

Seguir

Seguir

Seguir

Seguir

Seguir

Seguir

Subscribe

Subscribe

Seguir

Seguir